「 薪ストーブ 」 一覧

煙突掃除が甘い

専門家の見立てによると、私の煙突は掃除が甘い可能性があるらしい。

そんなことはない、昨シーズンは3回も煙突掃除をしている。

だが、かつて私が紹介し使用している「煙突そうじ器」なるものは、あれではブラシが細く弱すぎて完全な掃除になってないかもしれない、というのだ。

確かに細く頼りなさげなブラシだ。でも使ってみればそのたび煤は順調にとれるし、回数多く掃除すれば問題ないだろうと思っていた。

しかし掃除したつもりでも煙突の奥の方ではタールや煤が薄ーくこびりついていて、完全にかき落とせていないかもしれない。すると焚けば煤はまたつきやすく、煙突の能力は短期間で低下するのではないか?

薪ストーブ屋で買えるブラシはもっと強力だ。ソフトとハードと明記してあるものもある。高価でゴージャスな煙突掃除キットもある。あれらにはちゃんと理由があるのだな。

自分で紹介した安価な「煙突そうじ器」だが、一生モノだと考えればしっかりした道具を選ぶことはとても大事なこと。

いつかその時がきたら紹介しよう。

<追記>

その1年後、しっかりした煙突ブラシを購入した。(「煙突掃除が甘い2」)

さすが。最初から買っておけば良かったと思っている。

ホーローは欠ける2

「ホーローは欠ける」の昨年は1シーズンを終えてどれくらいホーローが欠けたかを書いた。で、今年2シーズン目を終えてどうだったかといえば、ホーローに対して思うことは前回のまま変わらない。

欠けはそれなりに増えた。いずれもわずかなもので、「暮らしていれば当たり前に古くなっていく」程度の欠けだ。

ウォーミングシェルフのミトンラックを挿す穴の部分がやはり欠けてきた。ここはいかにも欠けるよね。

トップのコーナーがやや大きく欠けている。誰も覚えがないんだよね。ウォーミングシェルフの重量を支えている部分に近いからその影響もあるのだろうか。

一番目立つところでは煙突だ。接続部分のネジをドライバーで増し締めしたらバキッと割れてしまった。ホーローの煙突はちょっと締めすぎるとホーローが割れる。知ってはいてもついついドライバーを余分に回してしまうんだよね(笑)

でも心配ない。煙突はグルッと回して欠けた部分を反対側へ向けたなら、ふだんリビングにいて目に触れることはないから大丈夫。気にしない。

ところで、本体のホーローよりも煙突のホーローの方が剥がれやすい気がする。煙突は鉄板だからね。鋳物の本体と同じ感覚でいると剥がれやすいのかも。煙突掃除の作業はもちろん、普通にぞうきんで拭いたり、ハタキで埃を払っていても少し注意が必要かな。

さて、ホーローの補修はもちろん自分で行うことができて、ちゃんと補修用のパテと補修液が販売されている。パテで埋めて補修液を塗るという簡単な手順。

楽しそうでいつかやりたいと思っているのだが、そのうちに試したらまた紹介しよう。

コンバスターの交換

2シーズンを焚いて私はコンバスターをボロボロにしてしまった。

普通はこんなことにはならないらしい。どんな触媒機だってコンバスターは3年4年5年ともつように設計されている。

コンバスターが欠けたり割れたり急激に壊れる原因としては、

(1)極度の高温、(2)炎の接触。(炎がスロートフードからコンバスターを焼いてしまうというやつ)。

このあたりがまず考えられるが、長期的には本体や煙突、薪の状態など、もっと複合的な要因もあったに違いない。

いずれにしろガンガンに焚きすぎる毎日が続きすぎた。この点は疑いの余地はない。

二次燃焼室に真新しいコンバスターが収まって、今度はそうそう壊すわけにいかない。期待してるぞ(笑)

そこでよくよく調べ直してみたら、アンコールで使用するコンバスターは、コンバスターの温度約260度ですでに煙は発火を始めているらしい。それは触媒による化学反応によるもの。ガンガンに焚くから触媒作用がよく働くわけではないのだ(笑)

そしてコンバスターの温度が371度を超えるとますます十分な触媒作用を開始する。538度を超えるとはじめて強く赤々と燃えだす。

760~870度あたりまでは通常の温度だが、1000度を超えると高温すぎてコンバスターは損傷するので、推奨は371~760度の範囲。

アンコールはコンバスターの温度を計ることはできないから、経験的に会得するしかないけれど、いずれにしたって、そんなに壊れるまで焚かなくてもいいのだよ(笑)

コンバスターが赤々と燃える灯りが見えなくても大丈夫。ちゃんと二次燃焼は起こっている。(そうだったのか、笑)

がんばれ、新コンバスター。今度はゆっくりつき合おう。

二次燃焼ボックスの補修

2年目の惨状は前回の通り。(「コンバスターの寿命3」)

コンバスターは完全に破損。さらに外枠が左右に膨張するように変形したために二次燃焼ボックスの壁が圧されて左側は完全に破れてしまった。

ガンガンに焚くことがある種のテーマだったこのブログだが、やり過ぎると2年でもこうなるってことだ。まあ何事も最大MAXまで体験してこそ、余裕の幅が生まれる。ここまで焚けばまさにテーマを完遂。無理矢理に妙な満足感へと転化して、この惨状に立ち向かうのだ。

コンバスターの交換はやむなし。二次燃焼ボックスも交換しようとしたが価格が2万ン千円と聞いて気が変わった。その気になって掃除すれば十分いけるじゃないか。

そして損傷部分をヒートボンド、ガスケット用の耐火セメントで補修を試みる。

ヒートボンドで表面を馴染ませて数分後にセメントを盛って接着。大きく欠けた部分は二次燃焼ボックスの破片を砕いてセメントと練り混ぜたもので成形しながら埋める。

コンバスターに圧されて破れた壁は外側から金具で支えることに。

前面の3本のネジ穴をすべて埋め、別に4カ所で留める直す。

そして二次燃焼ボックスのあらゆる部分をボンドとセメントで接着&コーキング。

常温では頑丈に固まってバッチリOKだ。常温ではね。

実際に焚いたらさてどうなるだろうか。

追記だ。14年目の私がこの頃の私に何か言うとしたら、諦めて新品に交換しなさいだ。初心者のうちだったからあれこれジタバタ試行錯誤したけれども、14年目の今だったらこんな補修でしのげるとは到底考えない。そもそも14年目の今はコンバスターも壊れなくなった(「condarのコンバスター3」)。なので二次燃焼ボックスもここまで壊すことはない。

でも、いい思い出だね。

コンバスターの寿命3

衝撃の写真を紹介しよう。

わずか2シーズンで破壊されたコンバスター。先日掃除した際の写真だ。

以前「コンバスターの寿命2」でこんな感想を書いた。

~「コンバスターの製品として設計された寿命は「12,000時間、5~6年」(ファイヤーサイド社の記載より)と決まっているが、要するに使えば使うほど、それが酷使すればするほど寿命は短くなる。それはタイヤの摩耗と同じようなもの。。。」

まったくその通りだ。ハッキリ明言するが、私のコンバスターの場合、寿命によって2年で壊れたのではなく、使い方によって(燃やしすぎて)2年で壊れたのだ。

Tシャツ1枚でいられるほどガンガンに焚きたがる好みの問題。それは薪を炉内いっぱいに詰め込んだ上にガンガンに高い燃焼温度で焚きまくる。寒い時期の在宅中はほぼその状態。

コンバスターの外枠までもひしゃげてしまっている。

二次燃焼ボックスもボロボロ、もうダメだろう。左側面は破断しいて気密も何もない。サーモスタッドの棒も燃え落ちている。

ジタバタしても仕方ない。すべて取り替えだ。

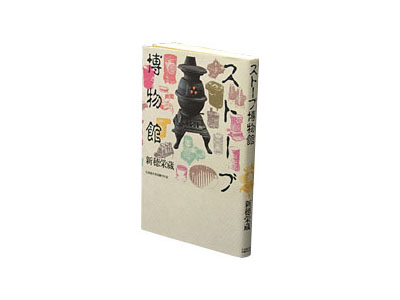

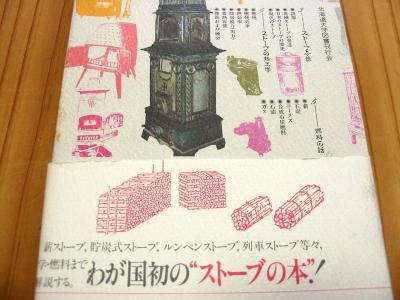

ストーブ博物館

日本だって昔からストーブを焚いていたわけで、明治~大正~昭和と、薪だろうが石炭だろうが改良を重ねていく過程で熱効率や熱工学とかの研究をしたことだろうし、実験もしただろう。使う側の庶民もズンドウストーブならズンドウストーブなりに工夫しノウハウを持って日々暖かく焚こうとしたに違いないのだ。

何も現在の薪ストーブブームだけが薪ストーブではない。ここ10数年の輸入物の知識だけじゃなくて、それ以前からもともとあったはずの日本の薪文化に学びたい。

ということでいろいろ探しているのだが、この本は「ストーブ博物館」(新穂栄蔵著)。1986年の出版。北海道大学図書刊行会。世界各国のストーブの歴史から熱工学・燃料まで豊富な写真・図版に基づき興味深く解説する「わが国初のストーブの本」とある。

ここに、本書と著者を紹介するあるサイトの文章がある。おそらく1986年の出版当時だ。

~ 北海道には欠かせないストーブの文化だが、ストーブについて書かれた本はほとんどない。本書は、「わが国では最初の」ストーブの本であり、その歴史から構造まで、幅広く記されたストーブの百科である。

ストーブに関して何か記事を書いたり、番組を作ったりする場合のネタ元は、ほとんど本書である。この著者がいなければ、これだけの歴史に残る仕事は、誰もなしえなかっただろう。〜

そこまで絶賛された名著には何が書いてあるんだ?

・・・興味のある人はどうぞ。

私は楽しく読みました。

「ストーブ博物館」/新穂栄蔵 著:北海道人

「ストーブ博物館」【楽天ブックス】送料無料

灰を溜める量2

今シーズンもそろそろ終わろうとしているが、ここ1ヶ月ほど【4】のパターンで焚いている。以前「灰を溜める量」で書いた通り、灰受け皿は満タンのまま灰を炉内に溜める方法だ。

ちなみに下の写真の通り(1ヶ月前)、灰受け皿は満タンだ。グレートの隙間まで埋まっている。この状態からさらに炉内に灰を溜めていくんだ。灰受け皿は使わない。開けることもない。

あれから1ヶ月。すでに暖かい時期なので燃焼の様子などは比較のしようがないが、一つだけ書くことがある。

やはり灰の溜まる量が圧倒的に少ないのだ。

焚いても焚いてもフロントドアまでなかなか達しない、まだ溜められる。そうして一度も掃除することなくちょうど1ヶ月が過ぎてしまった。

これはそもそも薪の投入量が比較にならないくらい少ないからだ。朝と晩に焚くだけ。シーズン中に比べれば4分の1、5分の1以下じゃなかろうか。

だがそれを計算にいれたって、本当に灰の溜まるペースが遅い。

ガンガンに24時間焚かないのでゆっくり時間をかけて燃え尽きることも灰を少なくする要因だろう。それに印象としては、炉内に溜まる灰はくり返し何日もかけて焼かれているので、燃え残る成分もさらに燃えてサラサラになって、溜めても溜めてもまだ溜め続けていられる。究極は火鉢のような上質の灰にどんどん近づいていってるんだ。

【4】の焚き方はそういうことじゃないのかな、だから灰をずっと長く溜めていられる。どうだろう?

さんざん疑問に思った「灰の出る量」に対する一応の仮説にもなろうか。

いずれにしろ、あとは次シーズンのお楽しみだね。

ファイヤースクリーン

ファイヤースクリーンが欲しいね、という話だ。

休日にはこうしてドアを開けて暖炉みたいにして焚きつけを楽しむことがよくある。家の中でする究極の火遊びだね(笑)。

直接伝わる熱に頬がいっそう火照る。揺らめく炎に見入ったり、その迫力をただ見守っていたり。

ドアガラスの角度によっては3面に見えてまるで炎のワイドスクリーン。ただ火の粉が爆ぜるからずっとこのままではいられないんだな。

こういうためにファイヤースクリーンがあって、たいていの薪ストーブにはいろんなタイプがオプションで用意されている。

このオープンな状態で薪を詰め込んでガンガンに焚こうという人はまずいないと思うから、余裕でゆったり焚けるこんな時期こそファイヤースクリーンが欲しくなろうというもの。

買おうかな。

リンゴをこうして焚いたらきっと最高の贅沢だろうな。

(注)アンコールの場合、ファイヤースクリーンは6インチの煙突では使えないと取扱説明書にある。理由は煙の逆流らしい。

我が家は6インチ。ドアガラスを全開にしないのはそういう理由もある。

焚きつけ3

薪割りや薪運びで出た木クズや木っ端の処理について、ここは住宅地なのでそこら辺に捨てたり散らかしたまま放置しておくわけにいかない。ちゃんとその日のうちにホウキで掃いて掃除して、捨てるならゴミの日に出すのがルールだ。

そんなこともあって、私はそれらをできるだけ保管して焚きつけ用に使っている。

ざっと掃いてちりとりに集めたら粗めのふるいにかけて大きな木っ端だけをボックスに放り込んでおく。

わざわざとっておこうとすると手間で面倒なんだが、自分としては掃除してボックスに捨ててるだけの感覚。それも気が向いた時だけ。全部とっておいたらキリがないしね。あとは使う時までずっとそのまま。こんな箱がいくつかある。

本当は湿気ないように、土のう袋とか麻袋に入れた方が通気もとれていいかもね。

焚きつけの小枝もたくさんストックしている。せっせとしば刈りもしたし、2年前に集めたケヤキの小枝が使い切れずにまだ残っている。

私はこういう木クズや小枝が大好きなんだな。

なぜ?って、これがなきゃ火遊びがはじまらないじゃないか(笑)

焚きつけ2

さあ、また焚きつけるぞ!

何が楽しいって、火を起こすのが楽しくて仕方がない。焚きつけ大好きの私はこの日も午前5時起床なのだ。

焚きつけ方法は人それぞれ。ガスバーナーやふいごを使う人もいるし、固形燃料や着火材を使う方法もある。決まった方法はないので自分の好きなようにすればいいね。

私は前回、灰の中の熾きを集める方法を書いたので、今回はごく普通にマッチと新聞紙で焚きつけよう。

灰の世話をした後に中央に小割を2本並べ、新聞紙1ページ分を軽く丸めて中央に置く。そして着火しやすい小枝や木切れを組んでいく。(下の写真)

組み方は円錐形の時もあればキャンプファイヤーみたいに井桁に組む時もある。小枝だけで着火して徐々に薪を追加する時もあれば、最終的に追加する太い薪まで全部最初から組んでしまう時もある。その日その日でテキトーに(笑)、いろいろと楽しんでるわけだ。

今朝はわかりやすいように、小枝と小割で組んで後で太い薪を追加する。マッチで新聞紙に点火すればすぐに燃え上がる。(下の写真)

着火しやすい小枝や木切れさえあって、こうして小割で組めば着火に失敗することはまずないんじゃないかなあ。

メラメラと燃え上がる様子をボーっと見てしまう。この瞬間がいいね。

完全に火が回って着火が安定したら、今度はもっと大きい薪を追加する。アンコールはグリドルを開けて上から追加できるのがいい。上から狙ったところに(最も燃焼が進むように)薪を追加していける。(下の写真)

下の写真のようにドアガラスを開けてボウボウ燃やしてみたりしてね。燃焼をもっと大きくしたい時とか、時間的に早く温度を上げたい時によくこうする。この日ドアガラスを開けているのは別に意図はない、遊んでるだけ(笑)

さあ、今朝も順調に焚きつけました。

あとはアンコールが十分暖まるのを待ってダンパーを閉めましょう。