「 薪ストーブ 」 一覧

焚きつけ

最低気温こそ氷点下だが、4月ともなればさすがに夜通し焚く必要もなくなる。夜寝る時も薪を追加しないで寝るから翌朝にはすっかり燃え尽きてご覧の通り。

真冬にこんなに火を落としていたら寒くて暮らしていられないけどね。今の時期だからこそ余裕の焚き方ができる。

さて、焚きつけるぞ!

何が楽しいって、ここから火を起こすのが楽しくて仕方がない。焚きつけ大好きの私はこの日も午前5時起床なのだ(笑)

まずは灰を少し掃除するのが日課。私のやり方は「灰の除去」の通りだ。主に炉内の手前と両端に溜まっている完全燃焼したサラサラの白い灰だけを火ばさみでグレートの下の灰受け皿に落とす。(下の写真)

この時、グレートの手前部分の数カ所だけしか穴は開けない。せっかく溜まった灰だから火持ちもしてほしいからね。それに後述の通り、少しのこの空気穴が焚きつけに便利なのだ。

さて、焚きつけはマッチ一本でもいいのだが、せっかくだから灰の中に残る熾きを探すのが楽しい。(下の写真)

すっかり消えたように見えても灰を掘ってみれば熾きが必ず残っている。見つけて掘り出すと空気に触れて赤々と「オレはまだ生きてるぞ」ってカルシファーが言う(笑)。それを火バサミでさっき掃除して開けたグレートの穴の部分に集める。そう、下からの空気によって再び火を起こすわけだ。

小さな火種でも集めて小枝や木の皮を乗せれば下からの空気があるからすぐにくすぶり始める。(下の写真)。

このまま放っておいてもいずれ燃え上がるのだが、のんびり休日でもなければ一発で着火させたいよね。

そこでドアガラスはいったん閉じる。続いて、下の灰受け皿を少し開けた途端、グレートの少しの穴から一気に空気が供給されて一発着火。

焚きつけ1分。

私が好む、灰の中に熾きを探すマッチいらずの方法だ。

灰を溜める量

薪ストーブはある程度の灰を溜めて焚いた方がいいとよく言われる。

何よりも火持ちが良くなる。灰の助燃効果、炉床の保護などもある。我が家の場合も灰を溜めた方が劇的に火持ちが良い。

でも溜めるってどれくらい?

それぞれが好きに溜めればいいのだが、私のように限度を知らないヤツもいれば、まったく溜めないで毎日きれいに掃いてしまう人もいる。

下の図はアンコールの場合だが、【1】のようなイメージが基本になるのかな?薪を焚けば灰となり灰受け皿へ落ちていく。そして適度に灰受け皿を引き出して灰を捨てる。これがメーカーが想定する設計上の使い方で、「ある程度の灰を溜める」のは大なり小なりこういう状態のことでいいと思う。

【2】のように頻繁に灰を取ってしまう人もいる。ちりとりでグレートの上も綺麗に掃いてしまう。やっと夢が叶った真新しい薪ストーブだから最初はそういう気にもなるのだろう。薪ストーブに慣れた人はこれを差して「そんなにこまめに掃除しないで灰はある程度溜めた方がいいですよ」とアドバイスしたんだと想像する。

だからといって限度を知らないヤツもいる。アンダイアンが隠れそうなくらい溜めた【3】のケースは私のことだ。一番最初の慣らし運転から始まって一度も掃除せず溜めまくった。だって火鉢のように溜めた方がいいって聞いたんだ(笑)。

アンコールは上のグリドルが開くからこんなため方もできるが、溜めればいいってもんじゃない。いくらなんでもやりすぎ。

で、いろいろ話を聞いてみると、慣れた人ほど【4】みたいな灰の溜め方をするようだ。

灰受け皿は常に満タン。掃除しないのではなくできないのだ。灰受け皿を開けようものなら灰があっちこぼれてこっちこぼれて大変なことになる。

いっそそのまま溜め続けて、溢れそうになればフロントドアを開けて炉内の端の方からスコップですくって取り除く。

灰取りバケツのことも考えると私にはこっちの方が面倒に思えて仕方ないが、火持ちを狙うならば(「灰受け皿に穴」のことを考えても)アンコールはこの状態が最も火持ちがいいだろうことはかなり理解できる。

私は2年目の今シーズン、アンコールをちゃんと理解したかったので、まずは設計された使い方で設計された能力を引き出そうと(それが一番難しいのか?笑)律儀にガンバッテみたが、わかったようなわからんような、楽しい日々でシーズンが終わっていく。

薪ストーブにもっと慣れて経験を積んでいけば、私もたぶん今ほどはせっせと灰の世話をしなくなるだろう。ものぐさとか無精とかでなく、慣れとはそんなものだ。

そう思いつつ、シーズンが終わる前に【4】のような焚き方をしてみようと灰を溜め始めるのだが、先週は奥さんが捨ててしまい、今週は祖母が捨ててしまった(笑)。

仕方がない。ますます暖かくなるばかりだし、あとは来シーズンのお楽しみとしよう。

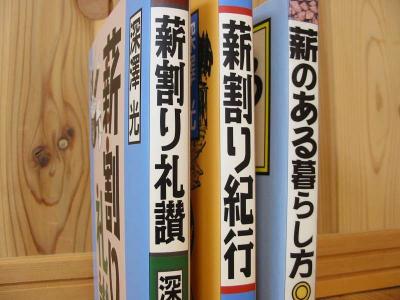

薪割り三部作

ご存じの方も多いだろう。

誰が呼んだか、薪割り三部作。深澤光著。

「薪割り礼讃」

「薪のある暮らし方」

「薪割り紀行」

読みたくなると図書館から借りていたのだが、このところいつも貸出中。薪ストーブを使う人が増えているんだなあと実感する。

良い機会なので三部作を購入することにした。

薪を焚く人には薪ストーブの数だけ暮らし方があり、楽しみ方もやり方もそれぞれ違う。自己で完結する人もいれば、活動を広げたい人もいる。筆者はもちろん後者で、布教活動と自分で言っているくらいだ。

そして薪割り礼讃を「分かち合いたい」うちに、この三部作で「広めたい」「深めたい」と日本と世界を行ったり来たり。そこまで究極を求めたいとは思わない部分も多々あるが、薪を焚くことに関するあらゆる興味や学びたい気持ちをまんべんなく満たしてくれてとても楽しい。

中でも、時折登場する昔ながらの薪割り名人たちがいい。あの名人たちの技や暮らしぶりを徹底的に書いてもいい本ができるんじゃないか?(笑)

経験するたび読むたびごとに気づかなかったことに理解が進む。

私にとって永遠の未完のバイブルになりそうだ。

洗濯物がよく乾く

我が家では吹き抜けの一部をスノコ状にして、冬の間はそこで洗濯物を干している。家づくりの段階からこの干し方は決まっていた。

「薪ストーブを入れて良かったって一番実感する瞬間は、冬場の洗濯物かもしれないよ」

なんて、家事がたいへんな奥さんを喜ばせようと設計段階によく話したものだ。

それまでは冬場は2日干してもなかなか乾かなかった。乾いていていいはずなのにいつまでも湿った感じがする。石油ストーブの上に吊るしたりコタツの中に入れておいたり、子供の登校に間に合わないのでドライヤーまで出てきてゴーゴーと、毎日毎日洗濯物と格闘していた。狭い家はもっと狭くなるし、結露はますますヒドく、結構なストレスだったものだ。

今では薪ストーブのおかげで洗濯物が実によく乾く。夜干せば朝には乾いてるし、朝干せば夕方には乾いてる。それも太陽にあたったようにパリッパリだ。気持ちいいっ!

子供たちがどんな雪まみれで帰って来ようとも問題ない。以前の暮らしのような、洗濯物のストレスは完全に解消した。

過乾燥対策にもなるし、薪ストーブを利用して洗濯物を楽に干す方法は最初から設計に入れておくのがいいね。

奥さまも喜んでくれること間違いなしだ。

灰の除去

アンコールは灰受け皿が標準でついており、炉内の灰は下の灰受け皿に落として片づけるのがもともとの仕様だ。その仕様に従って、2年目の最近はこんな方法で灰を除去している。

いいのかわるいのかよくワカラナイ。来年はまた違う方法でやってるかもしれないし、あくまで参考程度で。

まずは灰を掃除するタイミングだが、どれだけの量の薪をどういう風に焚くかで灰の量は変わる。2倍多く焚く人は2倍灰が溜まる。道理だ。

また、高温で早く燃やせば灰の量は増える。じっくり完全燃焼させれば灰はより少なくなる。それが我が家の場合では1週間~10日で灰受け皿がいっぱいになる。寒い日が続いて1日ひっきりなしに焚けば5日程度でいっぱいになる気がする。

さて、灰受け皿を開けてみて灰が満タン近くになっていたら掃除のサイン。例の「灰受け皿に穴」の空気を確保するのが仕様ならそれにも従うのだ。

1枚目の写真のようにまず灰受け皿を空にする。

空になった灰受け皿を戻した後、ここからが炉内の灰の掃除だ。主に両端や手前にはサラサラになった灰がある。完全燃焼したこの部分の灰だけを狙ってグレートの隙間から下へ落とす。向かって右手前のグレートの隙間から灰を落としているのがわかるだろうか。

3枚目の火ばさみを使っている写真は、撮影のためにフロントドアを開けてやっているが、アンコールの場合は上のグルドルが開くので、いつもは上からやっている。フロントドアを開けてやる場合は小さな熊手が便利だと思う。

燃え残る熾きは炉内でより長く燃やし、完全燃焼したサラサラの灰だけを落とす。それは灰の出る量が少なくなることにもなる。

と考えた理屈はこうだが、グレートのあちこちから勝手に灰は落ちるし、100%サラサラの灰だけが灰受け皿に落ちるわけでもない。だが熾きの層が厚くなって勝手に灰が落ちない状態になってくると狙い通りに近くなる。

だから勝手に灰が落ちないようできるだけ中央の厚くなった熾きの層は触らない。むやみに均一にならしたりかき回したりもしない。

そして最後に大きな熾きや灰をかき寄せて、さっき小さく開けたグレートの穴を塞ぐ。

こうして灰受け皿に少しだけ灰が落ちた。写真は小さな欠片が目立って参考としては少し失敗だ(笑)。だが以前に比べて見違えるようにサラサラの灰が溜まる。

イメージとしてはこうして毎日少量ずつ落として炉内の灰をだいたい一定に保ち、灰受け皿が満タンになる頃にまた最初に戻って1枚目の写真からくり返すわけだ。

慣れた人が見ればご丁寧なことと思うに違いない。良い薪を使って良く焚くっていうレベルに至っていない、あくまで初心者の試行錯誤の段階だ。ネットではいろんな情報が発信されているから、それらを総合して自分なりの方法に定まっていくのがいいね。

ついでにドアガラスも拭いておこう。火を落とさず熱い状態の時は雑巾を濡らさず乾拭きで。冷えていれば濡れ雑巾で拭いている。

朝の日課

朝飯前っていう言葉があるが、薪ストーブの暮らしをするようになってから「朝飯前」によく働くようになった。

起床は朝5時すぎ。

すぐに室温と薪ストーブをチェックして灰があれば片付け、ガラスが拭ければ拭く。そして熾きの上に細めの薪を追加すればすぐに燃え上がり、熱を蓄えていく。

温度が上がるのを待つ間に一人分のコーヒーをドリップしつつ、前夜に洗っておいた食洗機の食器を拭いて片付ける。なぜか習慣になってしまった。

やがてダンパーを閉めて室温も20度を越えてくるあたりで、7人分の食器がガチャガチャと片付いた音を聞いてかそれを待ってか、奥さんが起きてくる。それが朝6時少し前。

それから愛犬の散歩。

ゴミの日はゴミを集めてゴミ出し。

本当は薪割りがしたいのだが住宅街で早朝からパッカン、パッカンやるわけにはいかない。それは我慢。代わりに薪を運ぶ。途中、子供たちに起床の号令をかけながら、その時々の気温に合わせてナラを多くしたり、中割だけで済ませたり、休日ならリンゴを増やしたりして室内の薪棚をいっぱいにする。

そうして朝飯前の仕事をひとしきり終えた後、朝日のまぶしい食卓で子供たちとそろって朝食となる。それが朝6時半を回った頃。

もともと学生時代から昼と夜が逆転していた私。就業開始が朝8時30分の勤め人のくせに8時まで寝る毎日。朝食を食べる習慣はなかったし、起きてみれば子供たちはとっくに登校した後。

こんな男にとって朝5時なんてのは徹夜明けの29時でしかなかったのだが、変われば変わるものだ。

今では薪ストーブを焚きつけたくて寝てられない。

1日のうちで朝が一番好きな時間帯になってしまった。

アメリカの旅4

触媒機の生まれ故郷、アメリカでは政府のサイトで薪ストーブのことが読めると紹介したが、でもそれは「薪ストーブは素晴らしい」と推奨するだけでないもっと大きな理由がある。

あちらでは薪を焚く人口があまりに多いためにその影響が人体にも環境にも深刻な問題なのだ。

かつては寒い冬の朝は街全体が煙でかすんでしまったというし、森林の消失もヒドい上に、薪ストーブが原因で年間何百件も火災が起きたり、化学物質を含む合板ばかり燃やしたので翌朝一家全員が中毒で全滅していたなどの事件も起こったとある。

もともとセルフビルドの国なので好きなように施工して使っているらしい。せっかくのコンバスターも壊れたら抜いてしまってコンバスターなしで焚くのだとか。

だから排煙基準をクリアした排気のクリーンな薪ストーブを使いましょう、きちんと施工して正しく安全に使いましょう、そして薪の用意やメンテナンスまで、政府が情報を出して啓発に努めなきゃならんのだな。

世界的に見ても薪を焚くことを法で禁止している都市や地域はたくさんあるんだそうだ。「霧の都ロンドン」も煙突から出る煙の粒子が霧を発生させる大きな原因だったらしく、現在では煙突の使用が完全禁止されている。

くわばら、くわばら。

そう考えると日本は、少なくとも私の現状は薪ストーブ天国だな。規制らしい規制は無いに等しい。むしろ普及に努めて補助金が出る自治体まであるくらいだ。

でも気をつけないとね。いつ逆風が吹くとも限らないからね。

煙突から煙を出しているのは変わりないんだし、どこかの街で薪ストーブが原因の何かとんでもない事故が起こったりして風当たりが強くなるとかね。

薪ストーブユーザーも増えていることだし、高い意識を持ってきちんとやらなきゃね。

自分の薪づくりや暮らしを楽しむばかりでなく、森林や環境のこともやらないとね。

灰受け皿に穴

アンコールの灰受け皿に穴だ。何だろう、この穴は?。

いつも燃焼の様子を見ているとどうもグレートの下から、つまり灰受け皿から空気が供給されているような燃え方をするからずっと気になっていた。

パーツリストでみると正確には灰受け皿と呼んでいるashpanではなく、それが格納されるashdropにある穴と思うのだがどうだろう?ご覧のような5ミリ程の穴が見たところ左右に1つずつあって、懐中電灯で下から照らすと光が通るから発見できる。下の3枚目の写真のようにつま楊枝を挿してみればそれも一目瞭然。

さてはボトムヒートシールドを取り付ける穴かと思ったが違うようだ。ネジ式にもなってない、本当にただの穴。何かで塞がれるようにはなってない。開いたまま。だから常に灰受け皿に空気が供給されていることになり、それは当然炉内にも供給される。

まさかこんなところにポカンと穴があるなんて。。。

これじゃあいったい何のための気密なんだ??

なぜ??

これがアンコールの仕様なのだろうか??

灰受け皿用の空気だろうか?灰の中の燃え残りを完全に燃やし尽くすために必要な空気?それともユーザーが必要以上に空気調整レバーを絞っても常に空気を確保して燻らせない、ガラスが汚れない、排気もクリーン、そんな高性能ストーブであるために穴が作ってある??

いやいや、燃焼の原理からいって最初から不可欠な空気?それともバックパフを回避するための安全?

それにしたって灰がたくさん溜まるにつれていずれ空気は遮断される。供給したいのか遮断してもいいのか、どっちなんだろう??いや、遮断したくないから灰を定期的に除去しろとマニュアルで言っているのだろうか??

ワカラン。

一番下の写真みたいにアルミホイルをぎゅーぎゅー詰めて塞ぐこともできるが、おそらく必要があってついている穴なんだろうと思うと理由が知りたい。

アンコールユーザーの方は何かご存知だろうか??

炉台で蓄熱

薪ストーブの導入前から炉台の蓄熱性を高めることに関心があった。

炉台の第一の目的は頑丈で不燃であり熱から家を守ることだが、私としてはそれにプラスして「蓄熱し放熱する暖房器具としての炉台」をイメージしていた。

だから壁面に使うレンガでも蓄熱性の高い種類は何か、蓄熱性の高い石は何か、厚みや重量は蓄熱にどれくらい関係するのか、そんなことも関心ごとだった。

いざ家づくりをすることになったがその時は炉台の蓄熱なんて誰も興味を示してくれず、私も力及ばず結果的にイメージしていた炉台は作れなかった。

蓄熱といえば蓄熱暖房機があるが、中の蓄熱レンガはヒーターで700度とか800度とかまで熱するらしい。ペチカみたいなレンガやブロック造りの暖房も焚けば数百度の煙で熱せられているはずだ。

とすれば薪ストーブの輻射熱で炉台が蓄熱した熱などせいぜい70~80度、薪ストーブの熱量に比べたら暖房の役には立たない。

確かにそうだろうと思う。

でも例えば大谷石とか、ソープストーンとか、やってみたいじゃないか(笑)。

蓄熱暖房機から蓄熱レンガだけ取り出して壁面に積んでいる人をネットで見た。効果のほどは不明だがやってみたい気持ちはよくわかる。私も蓄熱レンガをずっと探している一人だ。

こんな風に薪を焚いて暮らす暖かさを追求していくと、いつかペチカみたいに家自体に炉と炉台と煙突の暖房機能を組み込みたくなる。この気持ちも大変によくわかる。

もしまたいつか私に家づくりの機会があれば、今度は炉台と煙突から始めるだろうな。そんな気がしている。

アメリカの旅3

ある時は薪ストーブのフォーラムに突入した。話言葉の自動翻訳などまったく文章にならない。読めたものではない。

かろうじて読める中に、「灰はどれくらいの頻度で掃除するのか?」という質問があって、毎朝灰をチェックして少量ずつ灰受け皿に落とし数日で灰受け皿を片付ける、という基本通りの回答もあれば、

1シーズン1回も灰受け皿は開けない、でも毎朝炉内の端の灰をシャベルで取るのは欠かさないという回答もあった。

ダンパーが面倒だとか、ガラスが曇るとか、質問と回答のやりとりが延々とあって、国が違って歴史も制度も違うが、ユーザーのやってることは日本と大差ないなあと思う(笑)。

他には薪歌「The firewood song」。薪を割りながら、積みながら、歌う歌(アームストロング/ガランド1983)ってのがあり、こういうのは私のツボにハマる。ぜひ曲を手に入れたいものだ。検索中。

また、BTU計算といって、その部屋を暖めるためにはどれくらいの熱量が必要なのかが計算できる。

暖房面積だけでなく天井の高さや窓の大きさなども加味して、その空間に必要な熱量を計算するもの。あくまであくまで目安だ。

「BTU計算」

(1m = およそ 3.281フィート)

(1BTU = およそ 0.252 kcal)