「 薪ストーブ 」 一覧

シーズン12

![]()

シーズン12年目を迎えている。導入当初の右往左往や試行錯誤は過去記事で書いてきた通り。今では薪を焚く暮らしはすっかり定着してそれが当たり前の毎日を送っている。薪を割り、薪を積んで運んで、寒くなれば薪を焚く。あれほど不思議だった数々の疑問も疑問でなくなってる。解決したとかでなくそれはただ単に「慣れた」の一言で片付けていいんだろう。10年という時間が何よりの先生であり教科書であり、それなり一日一日積み重ねてきた結果なのだろうが、すべては10年ひと昔。実に楽しく実に面白い毎日だった。

って、それがまだまだ続くのだぞ、笑。相変わらず薪を割り、薪を積んで運んで、寒くなれば薪を焚く。このブログも最初の10年を第1期とするならそれは「導入から定着まで」。ここからの第2期はどうだろう。私の50代と大半が重なるし今までになかった変化もそりゃ起きるだろう。年齢からくる体力の問題や次世代(子ども世代)への受け渡しもまったく考えないわけにいかない。

30代40代の薪ストーブライフと50代60代の薪ストーブライフはどうなんだ?少なくとも自分は変化していく気がしてる。そのあたりが楽しみかな。

I have a dream

I have a dream、ではないが空想することがある。昔はどの家でも火を焚いて暮らしていた。未来もそうなればいいのに、という夢のお話。

いまの文明が崩壊でもしない限り、現代が昔のような火を焚く暮らしに戻ることはなさそうだ。でも環境への意識の高まりや自分の暮らし方について、本当の豊かさを手に入れようとすることへ「前進」することはあり得るだろうと思う。

なんでもかんでも経済優先で効率的でなくていい、得しなくていい、消費も少しでいい、人々はもっとおおらかにゆったり仕事して、知恵も甲斐性も感受性もたっぷりに四季の暮らしを楽しんでる。未来は上向きのらせん階段を上っていくだけじゃなく、もっとそれぞれに広がって充実していくものであっていい。後戻りでなくそれはきっと前進なんだろう。

いつか、日本は今よりもっと森と木を活かして暮らす国になってる。一戸建て家庭の半分は薪ストーブだ。伐採~植樹再生~管理保全のサイクルが官民で成り立ってるから薪の調達に心配はない。森林資源は循環してる。もちろん薪のためというより林業が力強く復活してて、木質エネルギーの活用という部分で米のごとく生産されてる。

その頃には薪やペレットをはじめ太陽光発電や風力水力など家庭に供給するエネルギーはどの自治体でも自給を実現してる。企業もNPOもあらゆる人が参入してる。どんぐり銀行とか、りんごの木ならぬ薪の山オーナー制度とかとっくに全国に展開してる。誰もが薪を必要としているわけで需要には供給を。ソニーが森林育ててユニクロが製材してローソンが加工してても驚かない。日本は森林資源活用の国になってる。I have a dream.

日本製の薪ストーブが大ベストセラーとなり普及の起爆剤となる。技術がそれを可能にする。知識やスキルの壁は日本のものづくりが解決。そもそも、その頃は家庭の半分は薪ストーブで育つ時代だ、火の扱いに関する注意など釈迦に説法。建築法や排煙規制、消防法など薪ストーブに関する法整備も整ってる。こいつは窮屈なものでないことを祈るが。I have a dream.

薪ストーブは使い易く安全で安価、どの家庭のリビングでも当たり前の光景だ。昔で言えば釜戸や囲炉裏、現在でいう炊飯器やキッチンのように。

薪ストーブを活用した住宅ができる。ペチカのように家と一体化した薪ストーブ住宅が建つ。オンドルのような、あるいはソーラーと連動するものもある。

熱も排煙も取り出して活用し発電だってする。エコファンはとんでもなく進化する。

贅沢品・男の逸品として趣味の薪ストーブも存在し続けるが、薪ストーブは暮らしだ。生まれた時から薪を焚いて火のある暮らしで育つ、世の中はそういうものであるといい。I have a dream.

いやこれはキリがない、やめよう、笑。

このように私は空想非科学研究所の構成員でもある。一切が戯言であるからツッコミは無用だ。

薪の量

決してヒマではないのだが、薪の重さを量ってみた。今まさに焚くための薪。乾燥期間は1年から1年半。長さは45cm前後。ナラでの比較だ。

いったい自分は一度に何kgの薪を入れてるんだろう?大割、中割、小割とは私のつくった薪の場合は何kgなのだろう?興味はそんなところ。

大ざっぱな私の区分としては、1~2が小割、3~5が中割、6~7が大割、というイメージかな。写真の通り。あくまで私のイメージだ。

それにしても一本一本は意外と重量がないものだな。乾燥してるんだから結構なことなんだが、メインと思って主力で焚いてる「4」「5」の中割も1.5kgほどでしかない。欲をいえば2kg前後の中割がもっとあってもいいかな、なんて次シーズンの薪づくりはそうしよう。

燃えてるアンコールに薪を追加するイメージで、一度に入れる薪を並べてみた。

「1」「2」「3」「4」「5」で、5.8kg

あるいは、

「1」「2」「4」「5」で、4.6kg

1月2月の一番寒い時期に入れてる量はだいたいこんな感じ。だいたい5kg~6kgというわけ。意外だ、もっと重量があると思ってたよ。かつてはガンガンに炉内いっぱいに詰め込んだものだが、それに比べて近年の私は少ない薪でスッキリ焚こうとしてるのは本当なんだな、笑。

ちなみにアンコール触媒機#2550は仕様では18kgの薪が入って9〜10時間という最大燃焼時間だから、その3分の1の6kgを入れたら燃焼時間は最大で3時間強。計算はだいたい合うよね。そんなところだ。

長めに火持ちするよう大割を混ぜても、6.8kg。

くり返すがこれらは1月2月の一番寒い時期に入れてる例であって、当然場面に合わせて増減する。

秋や春先なら「1」「2」あたり数本で3kg程度だろうし、特別たくさん入れる時は「4」「5」「6」「7」あたりで8~9kgになるだろう。

連続運転してて熾きがたくさんあるなら小割は省くかもしれないし、家じゅうすでにポカポカなら中割を2本だけ、あるいは長時間燃焼のために大割で「小」の出力でゆっくり焚くかもしれない。さらにナラだけでなく他の広葉樹(雑木含む)も焚くからバリエーションは数限りないね。

いずれにしても場面場面で欲しい出力や燃焼時間は、入れる薪の量や樹種、サイズで決めてるってことだ。空気レバーはそのあとでの調整。

入れてる薪が6kgというなら3kgの大割を2本入れたらどうだ?、、、っていう流儀の人もいるだろう。住む家もストーブも人それぞれだ。

私の場合は空間が広いから常に「大」の出力で焚いてないと寒い事情がある。そのせいなのかさんざんコンバスターをバキバキに壊してきた。だからコントロールしやすく、焚きつけてすぐ「大」の出力をだせるよう中割と小割メインで良く燃やす焚き方になってきたんだと思う。

まあ、たぶん私は経験とともにいろんな焚き方をする。いまの焚き方に満足したら次は違うことしてるかもしれない。興味は尽きないってとこだね。

灰の出る量3

写真は9年目の今年、シーズン前半を焚いて出た灰の量だ(2014年2月4日立春)。

一斗缶(18リットル缶)で0.9個分くらい。まだ満杯になってないね。あとは炉内と灰受け皿に溜まってる。写真以外に取り出した灰はない。1シーズンで8〜9トンを焚く私だから、ここまでで4トンは焚いてこの灰の量ってことだ。

多いのか妥当なのかわからない。他人とは条件が違う。ただ自分との比較でいえば、あきらに以前の半分以下あるいは3分の1、いやもっとなんだ。

以前、 「灰の出る量」が疑問だった。まだ2年目の初心者の頃だ。自分でも遠い目になるがあれから7年たって、確かに経験が解決してくれたというか、今では慣れて疑問も疑問でなくなってる。

この間に何が変化しただろう。

意識できるところでは「良く燃やすようになった」。トロトロ燻らせたり空気を絞りすぎず、その薪の最大エネルギーを全部取り出す(ような気持ちで)よく燃やす焚き方になってきたこと。

次に思いつくのは「灰の面倒をみる」。単に灰をイジるだけでもかさが減って溜められる量が増える。最近私がよくやっているヤツだ。(「焚きつけの日常3」)

使ってるフライ返しに意味はないからそこは目くじら立てない。ふるいにかけてサラサラの灰から燃え残りや塊を選り分けるのに便利ってことだ。で炉内の両端にサラサラの灰を。燃え残りは中央で種火となってくり返しくり返しよく燃やす。やるとやらないでは灰を溜められる量が違うように思う。最終的に同じ重量でも体積が減る(かさが減る)ってことだ。

あとはハード的にメンテナンスや消耗品の交換が普通にできるようになった。一部には二重煙突も入れた。

今書けるのはそんなところ。いずれにしても慣れたってことだ。ひと言でいえば。

9年目の現在、灰の出る量はこんなところだ。

コンバスター点検3

お正月休みにコンバスターの中間点検をしたよ。毎年恒例だ。

9年目の今年はコンバスター清掃用のブラシを作った。スロートフードだけ外してそこに見える隙間からコンバスターに積もった灰を掃除するんだ。

まず点検鏡で様子を見てみよう。点検鏡はこちら。

コンバスターはセラミックだね。カメラがしょぼくて撮れないが、コンバスターの表面に灰が積もり始めてる。それが焼かれて焼かれて塊になってコンバスターを塞いでいくんだろう。

最近私は炉内の灰をイジることが多いからどうかと思ったけど(「焚きつけの日常3」)、影響あるのかどうか判断つかないよ。例年より多いという印象はない。私の場合、毎年これくらいが普通だ。

どっちにしても掃除だ。できるんだからしてみよう。

毎年のことだからいつか作ろうと思ってた。上の写真の通りだ。小ブラシとアダプタは市販のキットを流用。シリコンチューブと継手(ブラシを直角に取り付けるためのアダプタとして)はホームセンターだ。

コンバスターの上の空間は高さ5cm。よってブラシはせいぜい4cm程度の高さに抑えなきゃいけない。ブラシを直角に取り付けるための継手も短く切断してある。

コンバスターを傷つけないようホースも極力柔らかく。ホームセンターでみてたらシリコンチューブが一番柔らかそうだった。

吸引力が強すぎてもいけないから弱めに加減する。キットのアダプタは空気の調整穴がついてるんだ。

セラミックは華奢だから慎重に。ブラシも横方向に掃いたり擦ったりしない。ポンポンと触れる寸前の上下運動だけで灰を吸い取っていく。シリコンチューブが柔らかいので微妙な手さばきが可能だ。思ったより具合がいい。

あっというまに完了。キレイなハニカム構造が確認できる。割れも欠けもないのが嬉しい。このコンバスターは2年目を焚いてるんだが、こうやって点検&掃除していればどのタイミングでどう消耗していくのか、あるいは壊れていくのかが観察できるかもしれないね。

こうしてシーズン途中の掃除が可能であれば、思いつくのはステンレスの金属コンバスターだ。アンコール用はまるで廃盤扱いになってしまったが、その原因のひとつ「灰詰まり」はこれで解消できないのだろうか。ステンレスの性能は魅力だし、セラミックのように横方向に膨らんで二次燃焼ボックスを壊すことがないならかなり有り難い。

ま、そんなことはともかく現在のセラミックコンバスターはこのように健在なのだし、この調子で4年5年と自己最長記録を目指そう。

焚きつけの日常3

正確には薪の追加なんだが、記事の流れで載せておこう。

その時グリドルの中央に置いた温度計は200度近くまで下がってる。それまでは300度台でガンガンに燃えていた。本来ならガンガンに連続運転したければ300度を下回ったあたりで薪を追加するだろうし、たいていは250〜260度前後で追加してると思う(グリドルの温度計でだ)が、この時は追加するタイミングが遅れてるね。さあ次の薪を入れることにしよう。

でもその前に、最近の私は灰の面倒をみる。とくに冬休みなんで朝から晩までひっきりなしに焚くだろう?。炉内の灰もたまり放題だ。こういう比較的低温のタイミングの時にやるんだ。

灰の面倒ってなんだ?ってわけで、これはTipsでもどこかの知恵でもない私のただの作法?流儀?みたいなもの。人によってはごくろうさんな労力と思うだろうし、関心のある人には興味があるかもしれない。

要するに、溜まった灰をまぜたりならしたり、熾きを集めたり広げたりして、灰床を整えてるわけだ。灰床とは思いついた言葉だけどまあ畑の土みたいな、囲炉裏の灰を整えてるみたいなイメージ。

でもこれをするようになって灰の出る量が減った。炉内に灰を溜められる量が増えたということかな。単にかさが減るって感じ。

使うのはなぜかフライ返し。灰専用に置いてる。灰スコップじゃデカすぎるからさ。

これで新鮮な空気といっしょに灰床を混ぜ、埋もれた燃え残りを掘り出して集める。写真では灰に比べて熾きや燃え残りばかりあるように見えるね。でもサラサラの灰が確実にたまっていってる。こうしてくり返しくり返し燃やしてサラサラの灰床になってくれないかな、というのが思いつきの最初なんだな。

灰受け皿はどうしたって?今シーズンは開かずの皿になってる。まさに一度も開けてない。ファイヤーサイドがオーブンプレートを発売すると知って、#2550アンコールも対象だと知って、じゃあ#2550アンコールの燃焼に灰受け皿は必ずしも標準の仕様でなくていいってことだ、当たり前に理解した。フライ返しをグレートの隙間にねじ込んでこれでもかと灰を詰め込んであるよ。サラサラの灰は圧縮されるのかね。かまえばかまうほどかさが減って溜められる気がする。

左右のサラサラの灰から熾きや燃え残りを中央に集め終わったところで、今度は薪を追加するために熾きを広げる。これだけあれば着火材も木っ端もいらない。風を送ってやればすぐ燃え上がって連続運転の開始だ。

薪を追加するたびに灰の面倒を毎回やるわけじゃない。連続してガンガン焚きたい時は温度を下げたくないからすぐ薪を入れるし、下の写真みたいに熾きがたくさんあるならこれ以上は触らない。基本、炉内の温度を下げるのは控えたいね。

追記だ。

#2550アンコールは触媒機だから、炉内の灰をやたらかまうと舞った灰が二次燃焼室に侵入してコンバスターに積もりそうだ。だから私はこれまで、灰が舞わないよう熾きは触らず、フロントドアも冷えた時以外はできるだけ開けないよう心がけてきた。同じような心配をしてるならやたら灰をかまうのは控えた方がいいかもしれないね。

なのにこの記事で私が盛大に灰の面倒をみてるのは、コンバスターに積もる灰が気にならなくなったからだ。シーズン中でもコンバスターを取り出さず掃除ができる。それは次回の記事で書こう。

焚きつけの日常2

朝は午前5時。家族の起床が6時すぎなのでその前に焚きつけるのが私の毎日。

前夜の最後の給薪は午後10時台。この時は小割1本、中割1本、大割1本を入れたかな。特別寒い夜でなければ近年はそんなに詰め込むことはしなくなってる。かつては目一杯に薪を詰め込んで翌朝の目覚めが室温20度、なんて焚き方もした。でもいったん暖かさに満足してしまえばそこはこだわるところじゃなくなった。冬なんだもの、朝は寒くていいよ。

で朝5時、外は氷点下。室温は14度。グリドルに置いた温度計は70度くらい。

灰の面倒をみてみると燃え尽きてるようにみえて熾きがこんなにも残ってる。真ん中に集めて新鮮な空気を送ると赤々と元気になって、これでもう焚きつけはカンタン楽勝だ。マッチも着火材も不要。翌朝のスムーズな焚きつけはアンコール触媒機が得意とするところだね。

こうして朝一番の焚きつけで朝7時台まで燃える。その頃にはみな仕事や学校へ出かけて無人になるからあとは燃え尽きるままだ。で前回の記事につづくわけ。

9年目、私のある日常の焚きつけ(朝の場合)はこんな感じかな。

焚きつけの日常

12月のある夕方。さあ焚きつけるぞっ、とその前に灰やらほこりやら拭こう。本体の温度が下がってる時がチャンスだ。

私は濡れぞうきんオンリーだ。ホウロウなので天板やウォーミングシェルフもフロントドアも煙突もサッとひと拭きかんたんキレイ。もちろんガラスも拭いてバッチリクリア。最後に炉台も拭いちゃう。

炉内だ。朝に焚いてから12時間近くたっていてさすがに熾きは残ってないね。それでも鋳物はほんのり温かい。グリドルの温度計は30度くらいだ。

次に灰の面倒をみる。面倒って、、要するに灰を混ぜて塊は砕き、燃え残りを中央に集めたりしてるわけだ。こんな風に灰をイジってるとかさも減るしね。好きなんだ、焚くのも灰をイジるのも、笑。

ついでにスロートフードを外してコンバスターを見てみる。細かな灰が積もり始めてるのがわかるが、不完全燃焼で真っ黒に煤けてたりバキバキにはなってない様子。ちゃんとハニカム状になってるし。たまに見てみると安心するね。このコンバスターは2シーズン目だ。

焚きつけの方法は人それぞれだね。自分の流儀でいいよ。私は小さいものから大きなものへと普通に焚き火をするのが好みだな。写真でみる通りだ。

着火材は100ピース入りの商品を半分に切って使ってる。節約さ。私は種火程度の火があれば十分なんだ。

ところで上の画像だけ見るとわりと少ない薪の量で焚きつけてるように見えるけれど、画像にはない「5」があって、「4」で着火したら入れたい残りの薪を全部入れてる。私は入れたいだけの薪は一度に入れてしまう焚きつけだね。着火を最後にするか途中でするかだけの違い。

さて火が大きくなるのを待つ間に室内の薪棚が減ってるから一杯にしておこう。大中小の薪をバランスよく運びこんでおくよ。

オレンジのバケツは焚きつけの木っ端だ。これも補充しておこう。家族が焚きつけに四苦八苦しないようにね。木っ端は薪割りの時にたくさん出る。土のう袋で何袋も保管してるよ。

焚きつけの細割も毎日使うものだからまとめてつくってこよう。車庫の薪棚から雑木を選んでコンコンと小さく割る。写真のカゴ一杯で私なら2週間だが家族が焚き付けると1週間持たずに使ってしまう。ありゃりゃしょーがねえな、ってことで休日のたびにコンコンと割るわけだ。好きだねえ。

さあ、部屋に戻ってみるとダンパーを閉めていい頃合いだ。十分に温度が上がってる感じ。

時計をみると着火から45分。グリドルに置いた温度計はたぶん20分すぎには300度になっていたと思うよ。もしアンコールの前でじっと見てるだけなら30分もせずダンパーを閉めるかもしれないし、いやかえってウトウトして1時間放ってしまうかもしれない。気分しだいその日しだい、薪の燃え具合しだいだ。

9年目、私のある日常の焚きつけ(比較的時間のある場合)はこんな感じかな。

追記だ。

焚きつけで木っ端や小割を使うかどうかはまったく好みの問題だ。こうすることがベストの焚きつけだ、なんてものはない。味噌汁にベストの作り方などないのと同じ。住む場所も違えば家族構成も暮らし方も違う、用意する薪もちがう。みんなそれぞれの流儀でやってる。それでいい。

小から大へ。あるいは大から小へ。だから大割から着火する人もいる。上から着火する人もいる。道具を使う人もいる。人それぞれでいいんだよ。あなたんちの流儀で。

もちろん理にかなってないことはうまくいかない。この世の常だ。それは試行錯誤するうちにその家の暮らし、焚く人にあった焚き方になっていくんだ。効率、便利、都合、わがまま、横着、うっかり、のんびり、そんなことのくり返しが暮らしであってそれらに合ったやり方にだんだんと落ち着いていくんだ。それこそが一番 あなたの理にかなった方法なんだと思うよ。

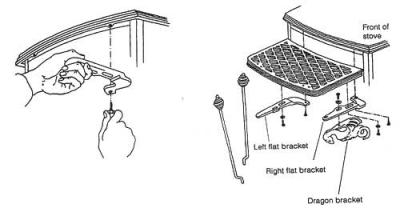

ウォーミングシェルフの取り付け

ウォーミングシェルフはその「本体」と、それを支える「フラットブラケット」、そして「ドラゴン」。これら3点でなってる。

図では最初に「フラットブラケット」から取り付けているね。ということは次に「ドラゴン」。そして「本体」を乗せて位置合わせをしてボルトを締める。という順序になる。外す時はその逆だ。

順序としてはこれでいいんじゃないだろうか。私はそう思うのでそうしてる。

というのも私のウォーミングシェルフは後から追加したのでなく、最初からアンコールにつけて導入したんだ。なので取り付けはしてないし見てないし知らなかったんだな、笑。最初の5年くらいはバラすより3点組合わさったまままるごと脱着していたよ。

まあそれでも大差ないのだけど、9年目になってようやく書くことは、やっぱりひとつずつ取り付けた方が確実で、天板との隙間や水平も一発で決めやすい。という当たり前のこと。

とくにホウロウは欠ける恐れがあるからね。ウォーミングシェルフと天板が干渉しないよう適度な隙間を作りつつ、ガタのない確実な締め付けが必要だね。

シーズン9のメンテナンス終了

今回のメンテナンスはこのへんで終了。毎年やる通常の点検だったけど、チェックリストにするとしたら下図のような感じ。アンコールの取扱説明書に載ってるヤツだね。

ロアーファイヤーバックは少し工夫した(「ロアーファイヤーバックの延命」)。来年2014年で10年目になるからたぶん数年のうちにフルメンテナンスをしたくなる。交換するならその時にまとめてやれたらと思ってるんだ。

終わったといっても、また何か思いついたりするけどね。